Моральная революция

В Советском Союзе тема сталинских репрессий была под полным запретом. Любое публичное обсуждение репрессий и любая информация о них карались как «клевета на государственный и общественный строй».

В 1985 году СССР возглавил Михаил Горбачев, у которого два деда пострадали от сталинских репрессий, а дед жены был расстрелян. Горбачев начал политику гласности, цензура стала слабеть, и в прессе начали писать на запрещенные темы. В первые годы гласности писать о сталинских репрессиях еще боялись. Однако в 1987 году, после выхода на экраны фильма «Покаяние» и романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», табу было снято.

В газетах и журналах с миллионными тиражами начали появляться публикации о ГУЛАГе и культе личности. Эти публикации стали важнейшим событием в жизни страны и ее населения. Люди воспринимали правду о репрессиях не только как переосмысление истории, но и как моральную революцию.

До начала перестройки память о государственном терроре была либо делом семейным, внутренним и запретным, когда родные помнили и тихо говорили о пропавшем родственнике, либо делом диссидентским, когда в запрещенной художественной литературе и мемуарах публиковались дневники, воспоминания и воссоздавались условия лагерей. В конце восьмидесятых и в девяностых желание исторической правды объединило страну, и ключевую роль в этом сыграл «Мемориал». Признание реального масштаба и жестокости преступлений было началом демократического общества. Люди начали ощущать свою субъектность.

«Мемориал» как место зарождения гражданского общества

В это же время группа интеллигентов из Москвы, куда входили Андрей Сахаров, Арсений Рогинский, Сергей Ковалев, Елена Боннер и другие, начала создавать «Мемориал», идея и ценности которого быстро распространились по всей стране и оказали огромное влияние на формирование демократического сознания.

В период с 1988 по 1991 год возникло 120 региональных отделений «Мемориала». Инициаторами местных ячеек стали представители интеллигенции: сотрудники музеев и архивов, учителя и инженеры.

Местные ячейки организовывали помощь выжившим жертвам репрессий и их семьям, а также занимались восстановлением исторической правды. Участники региональных «Мемориалов» искали места массовых захоронений, изучали архивы, проводили перезахоронения. Некоторые ячейки издавали свои газеты, чтобы информация о репрессиях распространялась в народ. В Караганде, Воркуте и Магадане мемориальцы публиковали имена работников НКВД, ответственных за репрессии.

Но кроме этого местные отделения «Мемориала» становились точками самоорганизации и демократизации общества. Объединившись вокруг проблемы репрессий, люди продолжали общаться на темы экологии и политики, в результате чего на базе ячеек «Мемориала» начали возникать первые партии, альтернативные КПСС. Начало формироваться гражданское общество.

Преступление советской власти перед народом заключалось не только в расстрелах и депортациях, но и в уничтожении социальной ткани — способности общества к самоорганизации и инициативе. Председатель «Мемориала» Ян Рачинский говорит: «Если посмотреть адресные книги больших городов — Москвы, Питера — до семнадцатого года, то огромная часть организаций там — это неправительственные объединения. Одних только попечительских и тюремных комитетов было на страницу-две».

Региональные отделения «Мемориала» в перестройку стали важнейшим элементом возрождения этой самоорганизации: после многих лет молчания и подавления люди начали создавать низовые инициативы без указаний сверху.

Архивная революция

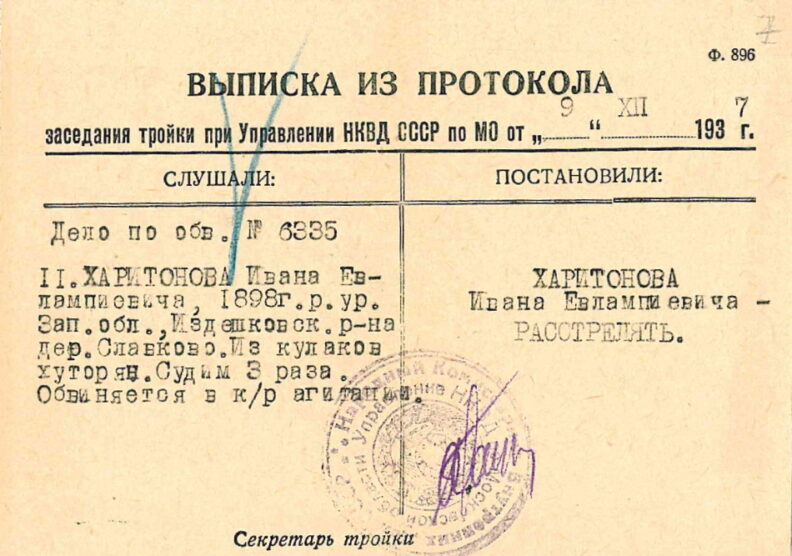

В начале 90-х годов были открыты государственные архивы НКВД, КГБ и других ведомств. Историки, исследователи, активисты «Мемориала», родственники жертв репрессий получили доступ к партийным документам, карточкам заключенных, приказам о репрессиях, отчетам КГБ, допросам и следственным делам репрессированных. Получив доступ к архивам, люди увидели настоящий масштаб репрессий и жестокости государства по отношению к своим гражданам.

Впрочем, открытые архивы не давали полной информации — это было связано с техническими и институциональными проблемами. Документы содержались в хаосе, были перепутаны и повреждены, хранились в плохих условиях и требовали реставрации. Часто архивы содержали намеренные или ненамеренные ошибки, дела были неполными, что делало картину фрагментарной и оставляло вопросы.

Кроме того, архивные фонды не имели качественной каталогизации, что превращало поиск информации в медленную ручную работу.

В сборнике «Гласность в архивах», опубликованном в 1990 году в журнале The American Archivist, архивист-практик с многолетним опытом Сарра Житомирская рассказывает о «преднамеренной неполноте» архивных документов. В советское время материалы не столько уничтожались, сколько подменялись ложными документами, по которым репрессии становились законными. На хранение отбирались обобщенные документы, а не первичные материалы, что создавало искаженную картину.

«Открыты были около 30 процентов архивов, — объясняет председатель “Мемориала” Ян Рачинский. — Сейчас эта доступность уменьшается. Все, что касается распорядительных документов, приказов НКВД, переписок внутреннего документооборота НКВД, — это теперь доступно в очень малой степени. Все это приходится добывать с боями».

При этом доступ к архивам не был равным для всех. Академические институты и исследователи имели привилегии, тогда как родственники репрессированных сталкивались с гораздо большими бюрократическими препятствиями. Им помогали сотрудники «Мемориала», который превратился в центр, где работа с документами сочеталась с просветительской деятельностью. Руками мемориальцев, родственников репрессированных и добровольцев создавались «Книги жертв политических репрессий» — так называемые «Книги памяти». В них описывалось дело репрессированного, а также приводились сведения о его жизни и профессии.

Председатель «Мемориала» Ян Рачинский говорит: «Слово репрессии — это эвфемизм. Это был государственный террор, многолетний, систематический и по масштабам не имеющий аналогов в мировой истории. Нигде в мире не было такого, чтобы за полтора года 600 000 человек были расстреляны по заочным приговорам. Люди даже не знали, что их приговорили, и не имели никакой возможности защиты».

Подконтрольная память

«Ощутимые изменения [в политике памяти] я начал замечать в начале нулевых, — вспоминает Ян Рачинский. — Путин отчетливо тогда уже сформулировал, что историей надо гордиться. Эта концепция настойчиво продвигалась, и сейчас мы видим последствия».

В начале нулевых продолжается сотрудничество государства и общества в деле признания репрессий и сохранения памяти.

В 2001 году был подписан приказ об учреждении Музея истории ГУЛАГа, а в 2004 году там открылась первая экспозиция. Музей проводил большую просветительскую и исследовательскую работу. В его хранилищах — государственные документы, личные вещи жертв ГУЛАГа, фотографии из семейных архивов. Музей собирал артефакты, проводил интервью с репрессированными и детьми репрессированных, издавал книги. В 2021 году Парламентская ассоциация Совета Европы признала Музей истории ГУЛАГа лучшим европейским музеем.

Даже расположение музея усиливало впечатление: чтобы попасть внутрь, нужно было пройти по роскошному Столешникову переулку с магазинами люксовых брендов, а затем столкнуться с колючей лагерной проволокой. Экспозиция построена как лабиринт: голые стены, тяжелые тюремные двери воссоздавали атмосферу лагерей. В конце маршрута — зал, где непрерывно звучат имена погибших.

Однако параллельно шла постепенная, сначала ненавязчивая смена дискурса. Власть признает репрессии, но избегает разговора о покаянии и возмещении ущерба. Государство поддерживает «Мемориал» и активистов в обсуждении тоталитарного прошлого, но одновременно присваивает эти дискуссии и начинает их контролировать.

А в 2007 году Путин произносит слова, определившие политику памяти на следующие десятилетия: «События прошлого должны быть представлены таким образом, чтобы питать национальную гордость» и «Мы не можем позволить никому навязывать нам чувство вины».

Триумф Победы как основа идеи национального величия

В десятых годах укрепляется празднование Дня Победы как главного праздника России. Причем меняется его ключевая интенция. Теперь это уже не день скорби по погибшим и памяти о страшной войне — «никогда больше». День Победы становится днем национальной гордости и торжества государства. Днем, когда детей одевают в гимнастерки, а на автомобили наклеивают лозунг «Можем повторить!».

«Путин использует позитивные воспоминания о войне и трансформирует их в удобный для себя нарратив, — пишет историк и политолог Джошуа Крокер. — Манипулируя воспоминаниями о победе, единстве и величии, российские власти способны сплотить общество вокруг этих идей и, в конечном итоге, легитимности авторитарного правления».

По мере развития культа Победы меняется и роль Сталина. Память о преступлениях, совершенных им перед собственным народом, размывается. Об этом все меньше пишут государственные СМИ, рассказывают в школах. Образ Сталина реабилитируется: он превращается в Сталина-победителя, при котором страна выстояла. Государственный террор, проводимый Сталиным до, во время и после войны, игнорируется.

По сути культ Победы в идеологии путинского режима — это культ государства и его высшей значимости. И в этой логике нет места правде о государственном терроре.

Владимир Путин на протяжении своего правления высказывается о Сталине как о сложной фигуре. Неизменно он подчеркивает его роль в Победе и индустриализации страны. В 2017 году в интервью Оливеру Стоуну он сказал: «У сталинского правления, безусловно, имелись позитивные аспекты. Однако они были достигнуты слишком высокой ценой. Репрессии имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем». В сентябре 2025 года Путин чаще напоминает о том, что Сталин привел СССР к Победе, и гораздо реже упоминает репрессии, не называя их недопустимыми.

«Зная, сколько людей было уничтожено и сколько судеб загублено, — невозможно происходящее назвать иначе, как преступлением против человечности. И нельзя уйти от формулировки, что государство было преступным. А для нынешней власти государство — высшая ценность. Для нашей власти государство и российское, и советское — всегда самое передовое и прогрессивное, быть преступным оно не может», — формулирует Ян Рачинский.

В 2012 году принимается важный закон, который почти уничтожит гражданское общество в России, — закон об иностранных агентах. И уже в 2013 году в реестр попадает «Мемориал».

Репрессии против тех, кто сохраняет память о репрессиях

Демонстративным актом репрессий государства против тех, кто исследовал террор в СССР и сохранял память, стало дело историка Юрия Дмитриева. Дмитриев стал частью петрозаводского «Мемориала» во время перестройки. Вместе с другом он за десять лет составил список расстрелянных в Сандармохе — 6200 имен. В 1999 году он выпустил книгу «Место расстрела — Сандармох». Много лет Дмитриев организовывал экспедиции к местам захоронений жертв политических репрессий, искал и фиксировал места расстрелов. Он нашел и другие места массовых казней: кроме Сандармоха, это Красный Бор, где обнаружено 1193 расстрелянных, и кладбище у 8-го шлюза Беломорканала площадью около 10 гектаров. В этих местах Дмитриев создавал мемориалы памяти жертв террора.

В декабре 2016 года Дмитриев сам попал под каток репрессий уже не советского, а российского государства. Его судят по позорной «порнографической» статье. Обвинение построено на девяти фотографиях приемной дочери Дмитриева, на которых ребенок без одежды. Дмитриев делал снимки, чтобы отслеживать физическое развитие ребенка и иметь для органов опеки доказательства его нормального состояния.

Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы в 2020 году, но уже через несколько месяцев приговор ужесточили до 13 лет. А в 2021 году — до 15 лет строгого режима.

Сейчас Дмитриеву 69 лет, и последние восемь лет он провел в заключении.

Конец эпохи правды

В 2021 году произошло событие, которое можно назвать символом окончания эпохи исторической правды и признания Большого террора. По решению суда, формально из-за нарушения законодательства об иностранных агентах, был закрыт «Мемориал».

Борьба за демократию и права человека все тридцать лет была неразрывно связана с открытием архивов, сохранением памяти о репрессированных и общественным диалогом о необходимости покаяния. Закрытие «Мемориала» означает конец эпохи правды и гражданского общества.

Во время суда над «Мемориалом» представитель обвинения произнес речь, из которой стала очевидна истинная причина закрытия: «Очевидно, что “Мемориал”, эксплуатируя тему политических репрессий XX века, создал [намеренно] ложный образ Советского Союза как террористического государства… Почему мы должны стыдиться и каяться в нашем якобы безнадежном прошлом, вместо того чтобы гордиться страной, победившей в страшной войне и освободившей мир от фашизма?».

Власть в России однозначно заявляет: репрессии были лишь побочным эффектом величия страны, ее Великой Победы и индустриализации.

В 2022 году, на фоне вторжения России в Украину, «Мемориал» получает Нобелевскую премию мира. Берит Рейсс-Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета, прокомментировала, что премия вручена за «поддержку общечеловеческих ценностей, антимилитаризма и принципов права». Но даже Нобелевская премия мира не влияет на решения российского Минюста и российских судов.

После 2022 года в Москве и Петербурге неизвестные люди начали срывать таблички «Последнего адреса», установленные в память о репрессированных. На их месте остается пустой отпечаток с вырезанным прямоугольником для фотографии; иногда появляется надпись «враг народа».

14 октября 2024 года был закрыт Музей истории ГУЛАГа. Формально — из-за нарушений пожарной безопасности. Однако спустя год музей так и не открылся.

Впрочем, какое бы давление ни оказывало государство, память о репрессиях и государственном терроре невозможно отменить или вытеснить из сознания людей.

Увидев пустые прямоугольные пятна на месте уничтоженных мемориальных табличек, люди по своей инициативе стали вырезать такие же таблички из картона и приклеивать их на старые места. Иногда табличку срывают и восстанавливают снова. Это превращается в молчаливую борьбу между правом на память и принудительным забвением.

«Можно заткнуть национальную память, но семейную уничтожить невозможно, — говорит председатель “Мемориала” Ян Рачинский. — К нам все больше приходит запросов от правнуков, которые хотят знать, что случилось с их предками, как они оказались в тех местах, где раньше их семьи никогда не жили, и куда они потом делись».